日本の国石・ヒスイから新鉱物を発見,アマテラス石と命名

一覧はこちら日本の国石・ヒスイから新鉱物を発見,アマテラス石と命名

日本の国石であるヒスイから、新鉱物「アマテラス石(学名:Amaterasuite)」が発見され、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会により正式に新種として承認されました。その記載論文が、日本鉱物科学会が発行する英文誌Journal of Mineralogical and Petrological Sciences上で2025年8月7日に出版されました。

ヒスイは、古代から日本各地で装飾品や道具として用いられてきた歴史があり、その文化的重要性に加えて、地球深部の特異な環境下で生成される希少な岩石です。そのため2016年には、日本鉱物科学会により「日本の国石」に認定されています。アマテラス石は、岡山県新見市の大佐山地域で採取されたヒスイから発見されました。

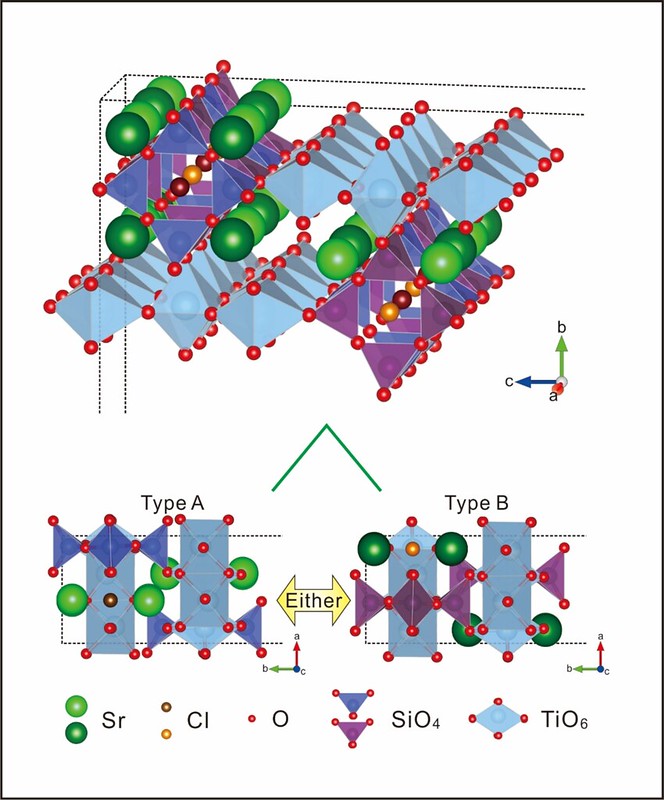

今回発見されたアマテラス石は「Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl」の理想化学組成を示し、結晶構造はユニットセルの中に二種類の構造要素(タイプAとB)を含みます。それは、まるでコインの表と裏のように、一方が存在するときには他方が見えないという「二面性」でもあります。このアマテラス石の特異な構造の存在は理論的には予測されていたものの、実際に鉱物として確認されたのは初めてであり、実在する結晶構造の多様性に対する理解を大きく前進させるものとなりました。

アマテラス石は、日本の国石であるヒスイから発見され、その結晶構造には二面性という特徴がみられます。命名に際してはこうした背景が考慮され、日本神話に登場する天照大神の名が候補に挙がりました。天照大神は日本の象徴的存在であり、神霊が持つ「荒魂」と「和魂」の二面性も結晶構造の特異性と重なります。このため、日本の石文化への敬意とともに、新鉱物はアマテラス石と命名されました。

アマテラス石の発見は、鉱物学的な新規性だけでなく、ヒスイの成因や進化、さらには地球深部での元素のふるまいを理解するうえでも新たな知見をもたらすものであり、日本発の重要な学術的成果といえます。

アマテラス石の記載論文は、日本鉱物科学会が発行する英文誌Journal of Mineralogical and Petrological Sciencesに掲載されています。

論文はこちら

9/10からの日本鉱物科学会2025年年会(山口大学)において、「岡山県大佐山のヒスイ輝石岩からの新鉱物、アマテラス石(amaterasuite)について」のタイトルで口頭発表も行われます。

国石・ヒスイの選定事業ついてはこちら

国石・ヒスイの特集号はこちら

(*新鉱物の承認に関する論文発表やプレスリリースなどありましたら、鉱物科学会広報kouhou.jams@gmail.comまでお知らせください。学会HPに掲載します。)